2016年,聯合國兒童基金會發布了校園霸淩報告,在18個國家10萬年輕人組成的數據樣本中,平均每4名學生中就有一名曾經遭受過校園霸淩。

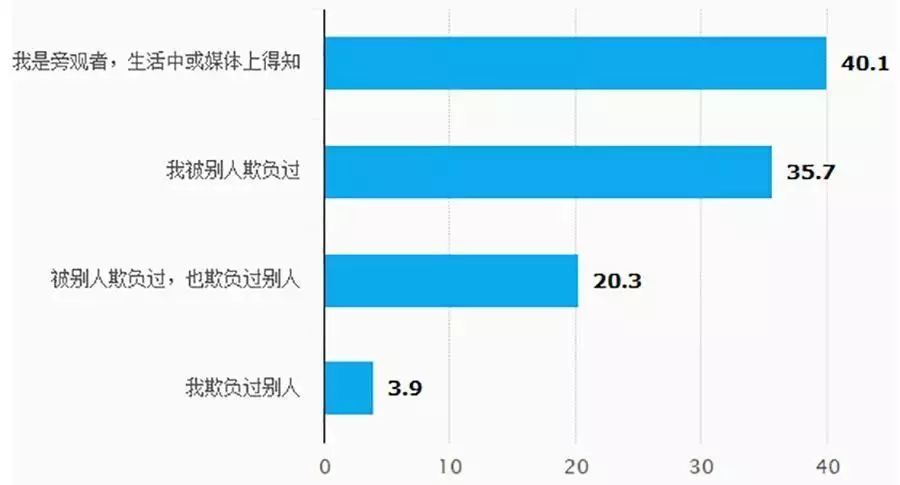

第二年,國內媒體對校園霸淩進行了公衆認知調查,結果顯示,參與調查的36000+網友裏,超過一半的網友親身遭遇過校園霸淩,24.2%的人曾霸淩過別人。

在這些霸淩者中,約83.9%的人曾被霸淩過。

據受訪者回憶統計,38.2%的被霸淩者完全放棄了學業,30%轉學到其他學校,24.6%的人短期內沒有來上學。

而自殺、拿起武器變成霸淩者,也成了孩子們對抗校園霸淩的方式之一。

根據聯合國教科文組織2019年發布的報告中顯示,校園霸淩已經在世界各地蔓延,幾乎每三個孩子中就有一個在承受霸淩之苦。

“霸淩”二字,在數據面前顯得格外猙獰。

親愛的,你經曆過校園霸淩嗎?

你是怎麽面對的?

01

23歲的陳泗翰沒有青春,他最寶貴的七年是在少管所度過的。

2014年的一天,陳泗翰一上學就被校霸李小東堵在巷子裏,施暴者揚言“一人一刀互殺”。

當被拳打腳踢的陳泗翰再次被刀刺傷背部時,他把自己手裏的刀捅了出去……

這場因霸淩而出的爭鬥以“一死一重傷”告終,僥幸活下來的陳泗翰被判入獄八年。

2020年,陳泗翰假釋出獄,盡管他的生命中有了七年之久的靜止,卻並空白。

在黑暗的房間裏,陳泗翰仍然可以收到朋友的來信和獄警的鼓勵。

他獲得了大專文憑,並計劃在未來成爲一名執業律師。

霸淩摧毀了他的生活,但並沒有壓低他滿是自尊的脊梁。

面對霸淩,正義雖遲但到。

只是,並不是每個人都這麽幸運。

21年在海邊結束自己生命的攝影師,在遺書中用大量文字描述了他在校園裏所遭受的暴力;

陝西省一名18歲高三女生跳樓身亡,疑似長期被同學辱罵;

安徽某地13歲女孩在廁所被扇耳光64次,身體不支暈倒;

遼甯某市的五個孩子對男生施暴,不僅暴打、踢頭,還錄下其跪地求饒的視頻,踐踏被霸淩者的尊嚴……

當霸淩事件發生時,我們瞠目結舌:只是個孩子,他們爲何如此殘忍?

我們更關心的是:爲什麽那些人畜無害的孩子會被選中?爲什麽父母對孩子受委屈的事一無所知?

02

曾經有人采訪過被霸淩的人:什麽時候發現自己被霸淩了?

有人說:“小時候,我又矮又胖,同學們都叫我小胖墩,小矬子,我一跑步,他們就在一邊起哄,滾過來吧,小胖子……”

有人說:“拿到三好學生的第二天,我的課本被畫得稀爛,那個人還滿臉驕傲地舉著筆告訴我,是他幹的。”

有人說:“我告訴老師,有同學欺負別人,第二天就成了被打的對象。他威脅我,如果我不像他一樣打別人,他就會組織別人來打我。我知道打人是不對的,但我又打不過他。”

被肆無忌憚地挑釁,被明目張膽地扭曲意願,被要求無條件地屈服,被欺負後無法反抗,這些都是霸淩的底色。

小麗10歲時,隨著父母搬到另一個城市,上了一所比以前好很多的學校。

但是小麗並不開心,陌生的班級群讓她感到緊張:進班第一天自我介紹,她低下頭,喃喃地說不出兩句完整的話。

很快,蹩腳的口音、格格不入的學習習慣、曬得有點高原紅的皮膚都成了大家調侃她的焦點。

有人畫了一幅漫畫,故意把臉畫得很紅很紅,並在旁邊寫道:小麗的臉=猴屁股;

每次她回答問題,都有人捏著鼻子低聲模仿。

老師聽說之後,只是不耐煩地引導了兩句。

父母認爲這是孩子融入集體的必經過程,並無大礙。

她越懦弱,大家就越來勁;越來勁,就越想“玩”點新鮮的。

寫好的作業被塗,凳子上被倒紅藥水,坐在小麗後面不停地辱罵她又土又髒。

只有當事人才深知,所有的惡作劇,都是霸淩的伏筆。

所有不被關注的異常,都可能是最終結果的幫凶。

而那些霸淩者,又何來惡意呢?

激起他們霸淩欲望的往往很簡單——

對方看上去就軟弱可欺,用惡作劇試探果然不反抗,不反抗更好擺弄。

對方的反抗讓自己更有征服的欲望。

一般而言,就是“出氣”。

也許我們這麽說,更容易理解:霸淩者之所以成爲霸淩者,不是爲了欺負誰,而是嫉妒和轉移——

他羨慕那個人有老師或父母的關注,羨慕那個人有自己得不到的東西;

或者他一直在受一個比他更強大的人強烈壓制,在那個人面前,他是弱小的,無法反抗的,他的心裏缺了一塊,正好有一個人明顯比他更弱小,更容易拿捏。

03

曾在一位老師在某總工會做過一段時間的“心理援助”,她發現的被霸淩者的規律,讓人淚目:

一個成績不理想的小男孩,身上有很多傷口,來自霸淩者,也來自自己的父母。

這孩子是由祖母撫養長大的。爲了生活疲于奔命的父母對孩子的理解有限,而且有很多要求,每當孩子的成績不理想,或者撒嬌淘氣時,就免不了一頓打。

剛開始孩子會躲、會哭,後來發現越哭挨打越重,幹脆不哭不鬧地受著。

因此,在學校被欺負時,他自動有意識地代入家庭狀態,只要他不反抗,不反擊,別人就會覺得厭倦而停止。

說到這裏,孩子一點也不難過。

他隔離了被打的痛苦和恐懼,但這種傷口反而會根植于心中,成爲孩子成長中的隱患。

事實上,孩子之所以被欺負,並不是因爲“一個巴掌拍不響”或“TA做了一些讓人討厭的事情,活該被打”,而是因爲他身體散發的氣質告訴別人“我好欺負”。

當動物受傷時,爲什麽鲨魚會撲過來?

因爲有血會流出來,對鲨魚來說,血液意味著有動物受傷了,它有機會了。

動物都是欺軟怕硬的物種。

在你表現出軟弱之後,其他人知道你可以被欺負,這與你的成績和身高無關,是你的身體透露出可以被欺負的氣味,就像鲨魚聞到的血腥味一樣。

在孩子被欺負之前,他已經受傷了。

這個時候,他需要的不是一句“別人打你,你就打回去”,而是從父母那裏追溯對待孩子的方式,從自己的行爲中,找到對抗霸淩的答案。

爲了解決這個問題,這位老師找到了孩子的母親。

母親坦承:如果當天心情好,通常就會給孩子進行積極的引導;如果心情不好,回到家看到孩子哭鬧、不聽話,就非常生氣,經常打一頓罵一頓。

這就是所謂的“踢貓效應”——

忙碌了一天,我們的身體和情緒能量已經透支,所以在與孩子相處的過程中,很容易爆炸,將一天積攢下來的憤怒、懷疑、不安、壓力發泄到與我們親近又比我們弱小的人身上。

不是我們不愛孩子,而是我們無法控制自己。

04

而那些霸淩者的家庭,也有同樣的特點。

他們的父母要麽過度溺愛,要麽過于苛刻。

大家可能都看過《少年的你》,

施暴者魏萊在老師和家長面前一副乖巧懂事的樣子,私下裏,靠欺負同學來取樂。

不可思議的反差,背後的真相令人唏噓。

魏萊的父親喜歡對她采取冷暴力,當她成績不理想時,父親能一年不和她說話。

而魏萊的媽媽認爲已經給了魏萊最好的教育,如果有錯,也一定是對方孩子玻璃心,絕對不可能是魏萊的錯。

面對比自己弱小的同伴,魏萊把自己代入父母的角色,希望通過扭曲的主宰,來緩解從父母那裏承受的痛苦。

霸淩和被霸淩的根源,很多都在于父母和孩子之間的相處。

霸淩的孩子,一定是曾被暴力對待過。被霸淩的孩子,也一定是曾被傷害過。

大多數人的行爲來自過去的經曆,大多數創傷來自父母,來自父母說的話、做的事。

很少有父母會意識到:

你說的一些話可能是籠罩孩子一生的陰霾,你做的一些事是孩子一生都無法治愈的創傷;你沒說的有些話是孩子一生的渴盼,你沒做的一些事是孩子一生的期待。

05

作爲父母,我們應該如何幫助孩子遠離霸淩?

1.學會管理情緒,從本質上調整與孩子相處的方式。親子教育的核心,不是教孩子怎麽做,而是父母要學會把握好自己起伏不定的情緒。人只有在輕松、溫暖、充滿愛的環境中,才會敞開、放松。父母情緒穩定,孩子情緒穩定,才能有效溝通,否則就是在發泄情緒,帶給孩子的只有創傷和噩夢。親愛的,你可以回憶一下你的童年,有多少傷害來自你父母的大發雷霆和惡言惡語?

2.聽得到孩子的求救信號,及時幹預。很多被霸淩的孩子,曾經向父母求助,父母經常給出的答案是“你打回去啊,告訴我有什麽用?”或者“是不是你又惹麻煩了?”久而久之,孩子得不到支持,更加不願意和父母溝通,于是開始以偏激錯誤的方式獨自面對,最終釀成大禍。

當孩子試著告訴我們TA在學校的遭遇時,請不要用“惡作劇”、“打鬧”和“不小心”來一帶而過。

我們可以堅定地告訴我們的孩子:“任何人都不能傷害你,無論是身體,還是心理上的,如果你需要我們的支持,我們一直都在,我們無條件地支持你。”

3.父母的無條件支持,是孩子面對霸淩最大的底氣。無論發生什麽,父母都是TA堅強的後盾,不會責罵TA,會和TA一起面對。沒有懦弱的孩子,只要給予足夠的愛、支持、關心和引導,每個孩子都很勇敢。如果孩子有霸淩別人的情況,我們也要做他的後盾,勇敢地幫助他學會承擔和改正。

我們學著傾聽孩子,在每一個憤怒、悲傷、難過和恐懼的情緒背後,都是他缺乏安全、沒有得到肯定、認可和關心的呼喊。

“父母存在的意義不是給孩子一個舒適而富裕的生活,而是當你想到你的父母時,你的內心會充滿力量,會感受到溫暖,從而擁有克服困難的勇氣和能力,以此獲得人生真正的樂趣和自由。”

所有親子問題的根源,就是愛。

無論是霸淩還是被霸淩,父母都應該把關注點放在愛上,用愛化解孩子內心的淤堵。